《捕鼠器》之所以能经久不衰,不仅因为它是一个精彩的悬疑故事,更因为它触及了人性中最深层的恐惧——对他人、甚至对自己的不信任。在这个信息爆炸的时代,重新品味这部经典短剧,或许能让我们对"真相"与"表象"有新的认识。毕竟,生活中我们每个人都在不同程度上扮演着某种角色,而《捕鼠器》正是将这层隐喻以最戏剧化的方式呈现出来。

心理学教授王立新:"从群体心理学角度看,《捕鼠器》生动展现了封闭空间中人际信任的崩溃过程,当生存受到威胁时,人性中最阴暗的一面往往暴露无遗。"

悬疑作家李敏:"克里斯蒂在这部作品中展现了无与伦比的误导技巧,每一个看似无关紧要的细节最终都成为拼图的一部分,这种严谨的布局值得所有悬疑创作者学习。"

编剧陈默:"这部短剧的结构堪称教科书级别,三幕式布局完美,每一幕都有明确的目标和转折点,角色弧光清晰可见,是短剧创作的典范。"

第一幕:暴风雪中的封闭空间

剧本开篇便营造了一个令人窒息的氛围——一场突如其来的暴风雪将八位陌生人困在蒙克斯威尔庄园。这个与世隔绝的空间立刻成为戏剧冲突的完美容器,每个角色都带着自己的秘密和面具登场。旅馆主人莫莉和贾尔斯看似恩爱的新婚夫妇,却暗藏婚姻危机;神秘的克里斯多夫·雷恩先生举止怪异;博伊尔太太的尖酸刻薄下隐藏着什么?梅特卡夫少校的军人身份是否真实?每一个细节都可能是解开谜团的关键。

第三幕:真相与身份的终极反转

当特洛特侦探揭露真相时,观众才恍然大悟——原来真正的凶手一直在他们中间,而且身份完全出人意料。这个反转不仅令人震惊,更引发对人性的深刻思考:在极端环境下,人的伪装能有多深?我们真的了解身边的人吗?

第二幕:身份与谎言的交织

随着剧情推进,每个角色的背景故事逐渐展开,但观众很快发现,这些"背景故事"本身可能就是精心编织的谎言。特洛特侦探的到来非但没有带来安全感,反而加剧了紧张氛围——他坚持要单独询问每个人,这种审讯式的方式让旅馆内的猜忌达到顶点。

资深点评人观点

-

戏剧评论家张维:"《捕鼠器》最令人称道的是其心理节奏的把控,从平静到紧张再到爆发的过渡如行云流水,观众的情绪被完全操控在剧作家手中。"

剧作家在这里埋下了第一个伏笔:当收音机里传来伦敦发生谋杀案的消息,警方描述凶手穿着深色大衣、围着浅色围巾时,观众会不自觉地开始审视舞台上每个人的衣着——这种心理暗示的手法极为高明。

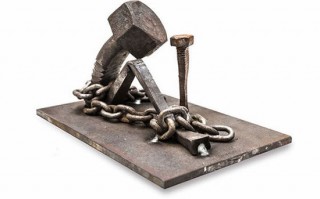

剧本在此处设置了精妙的转折:当博伊尔太太被谋杀,凶器竟然是一根缝纫针和一段铁丝制作的简易"捕鼠器",这个细节呼应了剧本标题,也暗示凶手对受害者有着特殊的"惩罚"动机。更令人不安的是,凶手的作案手法与伦敦案件如出一辙,证明两者很可能是同一人所为。

剧本的高明之处在于,即使揭晓了凶手身份,故事仍未结束。最后那个未解的悬念——莫莉是否真的认出了凶手?她为何会有那种反应?——留给观众无限遐想空间,这种开放式的结局远比简单的"凶手伏法"更有戏剧张力。

《捕鼠器短剧本:一场精心设计的心理迷宫游戏》

在戏剧创作的浩瀚海洋中,《捕鼠器》短剧本犹如一颗璀璨的明珠,以其精巧的结构、悬疑的氛围和深刻的人性探讨,成为无数戏剧爱好者津津乐道的经典。这部由阿加莎·克里斯蒂创作的短剧,不仅是一个简单的谋杀悬疑故事,更是一面照映人性的魔镜,让观众在90分钟的演出中经历一场惊心动魄的心理冒险。

相关问答

- 求阿加莎的中文剧本

- 问:只是不要无人生还和捕鼠器的,最好是《蜘蛛网》、《黑咖啡》等等, 如果...

- 捕鼠器的作者简介

- 答:1926年,阿加莎·克里斯蒂写出了自己的成名作《罗杰疑案》(又译作《罗杰·艾克罗伊德谋杀案》)。1952年她最著名的剧本《捕鼠器》被搬上舞台,此后连续上演,时间之长久,创下了世界戏剧史上空前的纪录。

- 捕鼠器的演出记录

- 答:Martin Miller(Mr Paravicini), Richard Attenborough(Detective Sergeant Trotter) 1952/10/6,诺丁汉郡Theatre Royal首场预演,《捕鼠器》的第一次亮相。在伦敦西区正式首演之前,该剧还曾在英国各地巡回预演多场1955/4/22,第1000场1958/4/12,第2239场,打破了英语舞台剧连续演出时间的纪录1962/11/25...