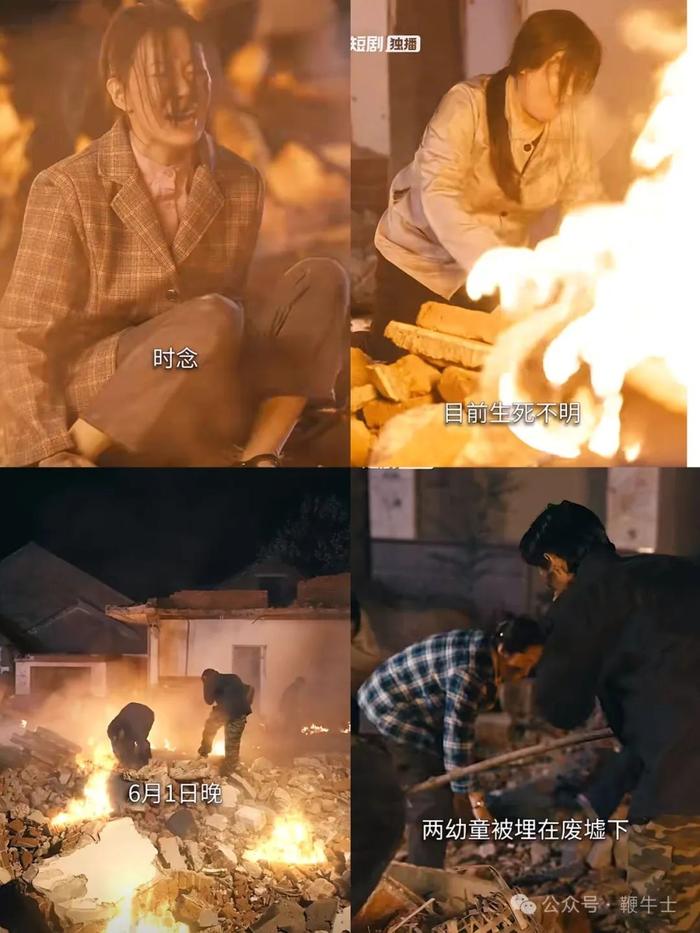

一、毛蛋老雕的叙事革命:短剧中的长线思维

"毛蛋老雕悬疑短剧"最令人称奇之处在于,它打破了短视频内容碎片化的桎梏,在有限的时间内构建了完整的叙事宇宙。每一集看似独立,实则暗藏玄机,人物关系错综复杂却又环环相扣。这种"短中见长"的叙事策略,让观众在享受即时刺激的同时,也被引导着思考更深层次的故事脉络。

三、符号与隐喻构建的悬疑宇宙

"毛蛋老雕"系列构建了一套完整的符号系统,每一个道具、每一句台词都可能是关键伏笔。那只反复出现的断翅蝴蝶标本,墙上永远停在2:15的时钟,以及每集必现但位置不同的红色线头,都成为了粉丝们热议的解谜对象。制作团队巧妙地将线索隐藏在看似普通的日常细节中,让观察力敏锐的观众获得额外的解谜快感。

二、心理悬疑的巅峰之作:观众成为剧情的一部分

不同于传统悬疑剧依靠视觉冲击或血腥场面制造紧张感,"毛蛋老雕"系列更擅长心理层面的操控。第五集中那个长达两分钟的静默镜头——只有毛蛋在桌上轻微晃动的画面,配合若有似无的滴水声,让无数观众在屏幕前屏息凝神。这种对观众心理节奏的精准把控,展现了制作团队深厚的心理学功底。

五、行业专家多维点评

悬疑作家陈默生评论: "'毛蛋老雕'系列最令人惊艳的是它将传统悬疑叙事结构与短视频特性完美结合。每一集都像是一个精心设计的陷阱,你以为看穿了,实则正步入下一个圈套。这种对观众心理的精准把控,值得所有悬疑创作者学习。"

四、跨媒介叙事与观众互动的新范式

"毛蛋老雕"系列不满足于仅在视频平台传播,还通过社交媒体与观众展开深度互动。官方账号定期发布的"线索提示",实则是经过精心设计的误导信息;而观众自发组建的解谜社区中,某些"资深粉丝"的真实身份直到线下活动才被揭晓——他们竟是编剧团队安插的"叙事代理人"。这种打破第四面墙的互动方式,将悬疑体验从屏幕延伸到了现实生活。

影视心理学博士林冉点评: "从心理学角度看,这部剧成功的关键在于它激活了观众的'元认知监控'机制。那些看似随意的细节实际上在不断刺激观众的大脑进行模式识别和假设检验,这种持续的认知参与创造了极强的观看黏性。"

新媒体研究专家吴桐分析: "毛蛋老雕系列代表了短视频内容向'深度沉浸式'转型的趋势。它证明即使在注意力稀缺的时代,优质内容依然能够培养观众的耐心和思考能力。这种短时长、高密度的叙事方式,可能会重塑未来几年的内容生产逻辑。"

观众代表吴晓迪分享: "最初是被朋友推荐看的,结果现在全家都成了'毛蛋学家'。每周最期待的不是解开谜底,而是和其他粉丝一起讨论各种疯狂的理论。这部剧最棒的地方是它让普通观众也感觉自己是侦探,每个人都能从不同角度解读故事。"

资深编剧吴晓峰评价: "作为编剧,我特别欣赏他们处理伏笔的方式。每一个线索都至少有三种可能的解释,当真相揭晓时,既出人意料又完全合理。更难能可贵的是,他们保持了第一季到第二季的叙事连贯性,这在短剧领域极为罕见。"

剧中对于"时间"概念的处理尤为精妙。不同角色对同一事件的时间描述总有微妙差异,这种不一致最初被当作叙事漏洞,直到季终集才揭示这是核心诡计的一部分。这种将叙事漏洞转化为剧情亮点的做法,展现了编剧高超的故事驾驭能力。

剧中标志性的"毛蛋"符号,最初只是一个普通的厨房道具,但随着剧情推进,它逐渐演变为一个承载多重隐喻的意象。第三集中毛蛋表面出现的细微裂痕,直到第七集才被揭示为关键线索;而"老雕"这一绰号的由来,更是贯穿了整个第一季的最大谜团。这种精心设计的细节埋伏,让忠实观众获得了"解谜者"的参与感,形成了独特的观看体验。

更令人称奇的是,第二季的剧情走向实际上受到了第一季观众热议话题的影响。制作团队通过大数据分析观众最关注的谜题和最受欢迎的角色,将这些元素有机融入后续创作中。这种"观众参与式创作"模式,为悬疑短剧开创了全新的发展方向。

特别值得注意的是剧中人物关系的设计。表面上看,主角与"老雕"是对立关系,但随着剧情深入,观众会逐渐发现两人命运的交织远比想象中复杂。第九集那个反转令人猝不及防——原来毛蛋中藏着的不是秘密,而是记忆;不是一个人的记忆,而是两个人的交织。这种人物关系的多层解读空间,让剧集经得起反复推敲和讨论。

《毛蛋老雕悬疑短剧:一场精心编织的心理迷宫》

在当今短视频内容爆炸的时代,"毛蛋老雕悬疑短剧"以其独特的叙事方式和令人窒息的悬念设置,在众多内容中脱颖而出。这不仅仅是一系列短剧,更是一场精心设计的心理游戏,让观众在短短几分钟内经历从困惑到恍然大悟的情感过山车。本文将深入剖析这一现象级短剧的叙事密码,揭示其如何通过层层递进的悬念设置和精心设计的伏笔,牢牢抓住观众的注意力。

相关问答