第一章:意外之物的心理博弈

当路人不经意间弯腰捡起地上看似普通的物品时,他们不知道的是,自己正步入一个精心设计的心理实验场。研究表明,人类对"意外获得"有着本能的兴奋反应,大脑会释放多巴胺作为奖励。而恶搞视频正是利用了这一生物机制,通过物品的"意外性"制造戏剧效果。

第三章:拍摄伦理与创意边界

随着这类视频的流行,关于拍摄伦理的讨论也日益热烈。如何在制造欢笑与尊重路人隐私之间找到平衡点?制作团队通常遵循以下准则:

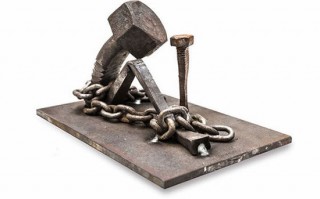

第二章:道具设计的艺术

成功的捡东西恶搞视频,道具设计是关键。过于夸张的道具容易让路人产生警惕,而过于普通的物品又难以制造惊喜。道具设计师莉莉分享了她的"三层次法则":

第五章:内容创作的未来趋势

随着AR技术的普及,未来的捡东西恶搞视频将进入虚实结合的新纪元。制作人凯文预测:

第四章:全球热门案例解码

分析YouTube和抖音上最受欢迎的捡东西恶搞视频,可以总结出几大成功要素:

资深点评人观点

@街头观察家老王: "本文深入剖析了恶搞视频背后的心理机制,特别是对道具设计'三层次法则'的解读极具启发性。作者不仅展示了现象,还提供了创作方法论,对内容创作者很有参考价值。"

- 视觉欺骗层:远看像贵重物品(如钱包、手机),近看却有异常

- 互动反应层:物品在被捡起后会产生意外反应(弹出、发声等)

- 情感连接层:道具要能触发路人的特定情绪(惊喜、恐惧、困惑)

"我们最新设计的'会唱歌的钱包'系列就运用了这一原理,"莉莉解释道,"当路人捡起看似普通的钱包时,突然播放生日歌,记录下他们从困惑到大笑的全过程。"

*"最经典的案例莫过于'弹簧蛇玩具'系列,"资深街头摄影师马克回忆道,"当路人以为捡起的是一条真蛇时,那种从惊恐到释然的表情变化,完美呈现了人类情绪的极端波动。"*这类视频之所以能引发共鸣,正是因为观众能在安全距离外体验他人的情绪过山车。

"我们将看到更多利用手机AR功能设计的互动道具,路人捡起的'物品'可能只存在于增强现实中,这为创意开辟了无限可能。"

@全球热榜分析师Maria: "作者对国际案例的分析显示了广阔的视野,总结的成功要素确实跨越了文化差异。对AR技术应用的预测也很有前瞻性,显示了行业的前进方向。"

@幽默心理学李博士: "难得见到将街头幽默与心理学原理结合得如此紧密的文章。关于多巴胺释放与意外获得之间关系的分析,为理解这类视频的流行提供了科学依据。"

@短视频教父阿强: "实战派最欣赏的是文中提到的伦理准则部分。在追求流量的同时保持创作底线,这才是行业健康发展的关键。文章平衡了娱乐性与专业性,是难得的优质内容。"

东京地铁站的"透明胶带门":制作团队在人流密集处贴上几乎看不见的胶带,记录路人"撞墙"的困惑表情。这个系列之所以成功,在于它捕捉了都市人匆忙中的小意外。

巴黎街头的"浮空硬币":利用细线让硬币看似悬浮在空中,引发路人尝试"抓住魔法"的天真反应。视频展现了成年人难得的孩子气一刻。

纽约的"自动打开伞":改装雨伞在被人捡起时突然自动打开,记录下路人从惊吓到发现幽默的瞬间转变。这个创意因其"无害的惊吓"而广受好评。

同时,内容将更加注重故事情节的完整性,从单一"笑果"转向有起承转合的微型叙事,满足观众对高质量内容的需求。

- 拍摄前评估场景安全性

- 使用可快速解释的"无害"道具

- 事后向参与者说明并取得发布同意

- 对明显不适的路人立即停止拍摄并提供解释

"我们拒绝任何可能造成真实伤害或极度尴尬的创意,"伦理顾问张教授强调,'欢笑应该建立在双方愉悦的基础上。'

街头捡宝奇遇记:那些让人捧腹又意外的瞬间

在城市的街头巷尾,每天都上演着无数意外与惊喜交织的小剧场。当路人无意间捡起地上的物品时,往往触发一系列令人啼笑皆非的反应——这就是"恶搞路人捡东西视频"永恒的魅力所在。本文将带您深入探索这一现象背后的心理学原理、拍摄技巧与内容创作之道,揭秘为何这类视频能持续吸引全球数亿观众的注意力。

相关问答