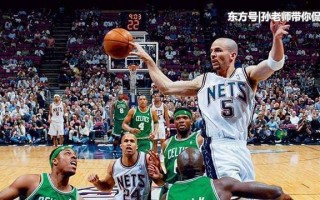

一、竞技场上的心理战术

踩球鞋的行为最早可追溯至街头篮球文化,带有明显的挑衅意味。在NA赛场上,这类动作常被解读为心理战的一部分。例如,2018年季后赛中,勇士队球员德蒙德·格林故意踩踏对手球鞋,引发双方冲突,赛后他解释为“无意动作”,但舆论普遍认为这是施压对手的策略。类似还包括球员在争抢篮板时故意踩踏对方鞋面,通过肢体接触干扰对手专注力。此类行为虽未被联盟明令禁止,但裁判通常以技术规告,体现了联盟对赛场的维护。

三、球迷文化的争议与模仿

NA球员的举动常被年轻球迷模仿,踩球鞋行为也因此从职业赛场蔓延至业余篮球圈。社交媒体上,诸如“踩鞋挑战”等标签一度流行,部分视频显示青少年在中刻意模仿球星动作,导致冲突升级。这种现象引发教育界担忧,认为职业球员应承担更多行为示范责任。联盟近年通过公益广告倡导“尊重对手装备”,试图淡化此类行为的影响。

二、品方的隐性营销

耐克、阿迪达斯等运动品与NA球员的合作关系使得球鞋成为移动的广告。部分球员的“踩鞋”行为被质疑为品竞争的延伸。例如,2021年某球星在中踩掉对手的竞品球鞋,随后该画面在社交媒体疯传,间接为自身代言品带来曝光。这种“巧合”被业界视为一种“软性攻击”,品方通过球员的场上行为化市场存在感。联盟虽未明确限制,但要求球员不得故意损坏装备,以商业。

五、规则与的边界

NA规则手册未明确禁止踩球鞋,但根据“非行为”条款,裁判可判定动作为规。层面,名宿查尔斯·巴克利曾批评:“踩鞋是小动作,真正的竞争应靠实力。”而新生代球员如东契奇则认为“激烈对抗中难免肢体接触”,反映代际观念的差异。联盟在平衡观赏性与精神之间面临持续挑战。

四、技术革新与功能争议

篮球鞋的设计日益注重防滑与包裹性,但球员踩踏仍可能导致鞋面损或功能失效。2023年,某品推出“抗踩踏”球鞋专利,宣称采用特殊编织材料减少外力冲击。这一技术被部分媒体解读为对赛场现象的回应,但也有人质疑其必要性,认为应优先规范球员行为而非依赖装备升级。

从街头到职业赛场,从个人情绪到商业利益,“踩球鞋”这一微小动作折射出NA生态的复杂性。它既是竞技心理的具象化表达,也是商业资本的无形博弈,更是篮球文化演进的微观注脚。随着联盟化发展,此类现象将继续引发关于规则、与品责任的讨论。

在NA赛场上,球鞋不仅是运动员的装备,更是文化符号与商业值的载体。近年来,“踩球鞋”行为频繁引发争议,从球员之间的挑衅动作到品方的隐性营销,这一现象背后交织着竞技心理、品博弈与球迷文化的多重因素。

NA踩球鞋现象:球场文化与商业博弈的缩影

相关问答