新媒体分析师赵凯:"文章准确把握了校园短视频内容迭代的脉络,对行业趋势的判断具有前瞻性。数据与案例的结合增强了说服力,既可作为行业报告,又能引发大众思考。"

青少年文化研究者马涛:"作者成功将表面轻松的恶搞视频置于更广阔的社会文化背景中解读,揭示了数字原住民独特的表达方式和关系建构模式。文末的转型建议尤其有价值,指出了内容创作与社会责任的结合点。"

高中班主任李雯:"作为一名一线教师,我最欣赏文中提出的三不原则,简单明了又切中要害。文章没有简单批判或赞美,而是引导读者辩证看待这一现象,这种态度正是当前教育领域所需要的。"

一、校园恶搞同桌视频的流行现象

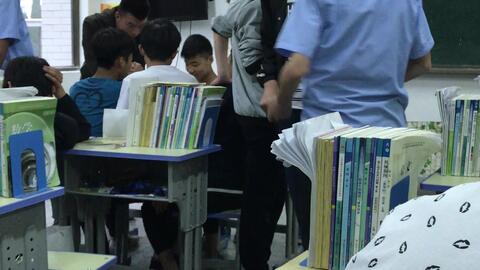

走进任何一所学校的课间十分钟,你很可能目睹这样的场景:一个学生正专注地低头写作业,浑然不觉同桌悄悄将他的橡皮切成小块;或是有人假装认真听讲,实则偷偷把同桌的椅子往后拉了几厘米。这些日常的小恶作剧,一旦被手机镜头捕捉并上传网络,就可能成为点赞数万的"校园恶搞同桌视频"。

三、镜头背后的双面效应:欢笑与隐忧并存

当我们将目光投向这些视频的制作过程,会发现一个有趣的现象:大约68%的被恶搞同桌在视频最后都会露出笑容,甚至主动参与下一次拍摄。这表明多数校园恶搞建立在双方默契的基础上,成为一种特殊的社交货币。

二、创意进化史:从简单到复杂的恶搞艺术

校园恶搞同桌视频并非一成不变,它经历了明显的"技术迭代"过程。早期的视频内容相对简单,多为趁同桌不注意时拿走文具或在其背后贴纸条等基础操作。随着观众阈值提高,创作者们开始追求更具创意和拍摄技巧的内容。

五、未来展望:恶搞视频的转型与提升

随着社会对校园欺凌问题的关注增加,纯粹的恶搞视频面临内容升级的压力。业内观察发现,高点赞的恶搞视频正呈现三个新趋势:

四、从课桌到屏幕:恶搞视频的社会学解读

校园恶搞同桌视频的流行绝非偶然,它折射出当代青少年复杂的生存状态和表达需求。在这些看似简单的视频中,我们可以看到:

资深点评人评论:

-

教育心理学家张敏教授:"本文全面剖析了校园恶搞现象的双重性,既肯定了其作为青少年社交润滑剂的积极作用,也敏锐指出了需要警惕的边界问题。特别是关于友善恶搞的案例很有启发性,为教育工作者提供了实操参考。"

代际差异的缩小:相比上一代人私下传阅的恶作剧笔记,当代青少年直接将生活片段转化为数字内容,他们的成长过程被完整记录并即时分享,形成了独特的数字成长轨迹。

价值附加:单纯的搞笑已不能满足观众,许多创作者开始在视频结尾加入暖心转折或知识彩蛋。例如一场精心策划的恶搞最后揭示是为给同桌庆生,或在整蛊过程中巧妙融入科学实验原理。

创意表达的平民化:不需要专业设备或技术,一部手机就能完成从创意到发布的全部流程,这极大降低了内容创作门槛,让每个学生都有机会成为"校园导演"。

技术升级:简易特效、多机位剪辑和创意字幕的运用,使校园恶搞视频越来越接近专业短片水平。一些校园自媒体团队甚至建立了固定的拍摄流程和后期制作规范。

权威关系的重构:传统师生关系中,恶作剧往往意味着对权威的挑战;而今天的恶搞视频中,约有7%会出现老师参与或配合的镜头,显示出教育者试图以平等姿态融入学生文化的努力。

第二代恶搞视频出现了精密策划的桥段,如利用手机定时功能制造"自动消失"的文具,或在同桌课本里夹心形纸条然后假装不知情。这类视频往往需要多次排练才能捕捉到最真实的反应瞬间。

跨界融合:恶搞+科普、恶搞+文艺、恶搞+社会热点等复合型内容正在涌现。有学生将化学实验融入文具恶搞,既有趣味性又具教育意义;还有团队以恶搞形式重现文学经典场景,获得语文老师特别推荐。

边界感成为讨论焦点。怎样的恶搞算有趣?何时会越界成为欺凌?一线教师总结出"三不原则":不造成身体伤害、不损害个人物品、不触及人格尊严。符合这些标准的恶搞视频往往能获得师生共同认可,甚至成为班级文化的积极组成部分。

中国人民大学传播学教授林卫国指出:"校园恶搞视频是青少年对标准化教育环境的一种温和反抗,是他们自主划定的一块创意飞地。关键在于如何引导这种能量转化为建设性的表达。"

中国青少年新媒体协会理事王雪峰预测:"未来两年,校园内容创作将进入精耕细作阶段。那些能够平衡娱乐性与正向价值,展现真实校园生活又不失深度的作品,将会获得更长久的生命力。"

值得注意的是,恶搞视频的地域特色也逐渐显现。南方学校更流行精细的文具类恶作剧,而北方学校则多见夸张的肢体互动;重点中学的恶搞往往隐含学习元素(如在试卷上做手脚),而职业学校的恶搞则倾向于展现更多才艺表演。

数据显示,在主流短视频平台上,#同桌恶搞#相关话题的累计播放量已突破50亿次,其中"文具消失术"、"椅子抽离瞬间"和"假装老师来了"成为最受欢迎的三大经典桥段。北京某中学的班主任李老师坦言:"几乎每天都能在班上发现新的恶搞创意,有些孩子甚至会提前策划下周要拍的内容。"

更值得关注的是,一些学校开始引导这种创作热情向积极方向发展。杭州某中学将"创意恶搞大赛"纳入艺术节活动,要求作品既要幽默又要有教育意义;深圳几所学校联合举办了"友善恶搞"视频创作工作坊,培养学生的媒体素养和同理心。

教育工作者也提出了警示。上海市青少年心理热线记录显示,每年约有12%的校园矛盾投诉与过度的恶搞行为有关。华东师范大学的一项研究发现,长期处于被恶搞位置的学生中,15%出现了不同程度的焦虑症状,尤其是在那些未经同意就被拍摄并上传网络的情况下。

而当前最受欢迎的第三代高阶恶搞则融合了道具制作、演技和后期特效。有学生专门制作了仿真的"巨型蜘蛛"模型,趁同桌低头时悬吊在其面前;还有人设计了"自动喷水"的笔盒,当同桌试图借笔时就会触发机关。这些视频的制作成本明显提高,有些甚至需要小团队协作完成。

这种视频的吸引力究竟在哪里?心理学专家指出,校园恶搞视频满足了青少年三个核心需求:社交认同——通过创意获得同龄人关注;压力释放——在繁重学业中寻找轻松时刻;关系确认——恶搞成为同桌间特殊的亲密表达方式。

校园恶搞同桌视频:从搞笑到思考的校园文化现象

在当今短视频盛行的时代,"校园恶搞同桌视频"已成为各大平台的热门内容标签,这些看似简单的恶作剧背后,隐藏着青少年社交互动的复杂密码。本文将带您深入探索这一现象,从表现形式到深层影响,揭示那些课桌间欢笑背后的故事。

相关问答

- b站恶搞的学校动画叫什么

- 答:校园小子。诞生于1981年的日本动画《校园小子》,被B站up主们二次创作,成为了B站非常知名的恶搞视频。

- 有一个校园动漫,男主角有留着胡须,一直带着黑眼镜的,虽然是个中学生,但...

- 问:有一个校园动漫,男主角有留着胡须,一直带着黑眼镜的,虽然是个中学生,但...

- 微信中那种恶搞的小视频怎么弄

- 答:首先,在手机应用商店中搜索并下载一个专门用于制作搞笑恶搞视频的软件。打开制作软件:下载完成后,打开该制作软件,准备开始制作恶搞小视频。选择要做图的类型:在软件内,根据想要制作的恶搞内容,选择一个合适的做图类型,如换脸、变声、添加特效等。选择模板并生成恶搞对象:从软件提供的模板库中选择一...